جورج ثروت فهمي

تونس ,مصر

Loading...

Loading...

تعد العلاقة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتطرف العنيف أحد نقاط الجدل بين دارسي ظواهر العنف السياسي، وأيضًا بين صانعي السياسات المهتمين بصياغة إستراتيجيات لمواجهة تحدي التنظيمات العنيفة في مجتمعاتهم. فبينما أكدت بعض الدراسات على أن الظروف الاقتصادية هي العامل الرئيسي الذي يدفع الشباب إلى الانضمام إلى التنظيمات العنيفة، رفض باحثون آخرون تأكيد هذه العلاقة المباشرة بين غياب الحقوق الاقتصادية والعنف، معللين تحليلهم بدراسة خلفيات المنخرطين في تلك التنظيمات العنيفة والذين ينتمون إلى طبقات اجتماعية مختلفة ولم يعانوا بالضرورة من التهميش الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا الإطار، تسعى هذه الورقة إلى الإجابة عن سؤال علاقة العوامل الاقتصادية والاجتماعية بالعنف، بالتركيز على حالة التطرف الديني كنموذج، من خلال حالتي مصر وتونس عقب موجة الربيع العربي في 2011، وإذا ما كان غياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في كل من البلدين يمكن أن يدفع بالشباب إلى الانضمام إلى تنظيمات التطرف العنيف. فكل من البلدين عرف وضعًا اقتصاديًّا هشًّا خلال عملية التحول الديمقراطي التي أعقبت سقوط نظاميِ كل من زين العابدين بن علي وحسني مبارك، وكذلك شهد كل من البلدين ارتفاعًا في معدلات التطرف والعنف، فهل يمكننا بناء علاقة مباشرة بين كل من الظاهرتين؟

وفي هذا الإطار، تسعى هذه الورقة إلى الإجابة عن مجموعة من الأسئلة: إلى أي مدى يرتبط تطرف الأفراد والجماعات في مصر وتونس عمليًّا بعوامل اجتماعية واقتصادية محددة كالبطالة على سبيل المثال؟ هل تدفع المظالم الاجتماعية والاقتصادية الشباب نحو التطرف الإسلامي؟ ومن جانب حركات التطرف العنيف، فما هو المعنى الاجتماعي المحدد الذي تربطه تلك الجماعات بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية؟ وتنقسم هذه الورقة الى أربعة أجزاء. يقدم الجزء الأول تعريفًا لكلٍّ من: التطرف، الراديكالية، والعنف، بينما يعرض الجزء الثاني للجدل في أدبيات التطرف العنيف حول دور العوامل الاقتصادية والاجتماعية في تفسير ظاهرة التوجه نحو العنف. أما الجزء الثالث، فيحلل حالتي مصر وتونس عقب 2011 لفهم أي دور لعبته تلك العوامل في دفع الشباب التونسي والمصري في اتجاه العنف، وأخيرًا يعرض الجزء الأخير لتأثير تلك النتائج في عملية صياغة إستراتيجيات مواجهة العنف في كل من البلدين.

أولًا: فك الاشتباك بين مفاهيم التطرف والراديكالية والعنف

بداية، ثمة حاجة إلى ضبط المفاهيم التي تستخدمها تلك الورقة، وخاصة ثلاثة مفاهيم رئيسية: التطرف والراديكالية والعنف.

فعلى الرغم من الاستخدام الواسع لمفهوم التطرف، فإنه لا يوجد إجماع بين الباحثين على كيفية تعريفه، فيخلط البعض بين التطرف والراديكالية أو الجذرية وبين كل من المفهومين واستخدام العنف. فلا يزال معنى هذين المصطلحين غامضًا والحدود بينهما وبين مستويي الأفكار والممارسات غير واضحة. فيختار البعض تعريف التطرف باعتباره تعبيرًا عن عملية فكرية فقط تنتهي بتأييد أفكار التنظيمات المتطرفة، بينما يرى آخرون أن التطرف لا يقتصر فقط على التحول الفكري، بل يجب أن يتضمن تحولًا سلوكيًّا يؤدي بالشخص إلى القبول باستخدام العنف أو ممارسته بالأفعال من أجل تحقيق أهدافه[1].

من أجل فك هذا الالتباس المتعلق بمفهوم التطرف، ثمة حاجة إلى التمييز بين مفهوم الراديكالية والتطرف.

فالراديكالية كمفهوم أقدم من التطرف. انتشر هذا المفهوم من الثورة المجيدة خلال عامي 1688 و1689 في إنجلترا إلى عصر التنوير في فرنسا في القرن الثامن عشر، ولم يصل هذا المفهوم إلى ألمانيا إلا في القرن التاسع عشر. من حيث المحتوى، فقد أصبح بشكل عام يشير إلى المبادئ السياسية المستنيرة والليبرالية واليسارية، ومعارضة المؤسسات السياسية الرجعية. أصبحت الراديكالية عقيدة سياسية تلهم الحركات الجمهورية والوطنية الملتزمة بالحرية الفردية والجماعية والتحرر، وهي موجهة ضد الوضع الراهن الملكي والأرستقراطي بعد عام 1815. في ذلك الوقت، كانت الراديكالية في الغالب مناهضةً لرجال الدين وللملكية، وبالتأكيد مؤيدةً للديمقراطية. أصبحت بعض مطالب الحركات الراديكالية في ذلك الوقت (مثل حق المرأة في التصويت) أفكارًا مقبولة وتم تطبيقها في معظم أنحاء العالم خلال القرن العشرين. كثيرًا ما سعى المعارضون السياسيون خلال تلك الفترة إلى تصوير الراديكالية باعتبارها قوة تخريبية ثورية، يسارية في الأساس. ومع ذلك، فمن الناحية التاريخية، من حيث اعتناق الأحزاب السياسية لمبادئها، فإن الراديكالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإصلاحية التقدمية أكثر من ارتباطها بالتطرف الطوباوي، الذي رفض الراديكاليون عمومًا تمجيده للعنف الجماعي[2].

ويمكننا أن نرصد 3 فروق أساسية بين الراديكالية والتطرف، وهي العنف والإقصاء والموقف من الديمقراطية. فالتنظيمات المتطرفة تتبنى العنف كجزء أساسي من عقيدتها، كما هو حال السلفية الجهادية أو التنظيمات العنصرية، أما الراديكالية فهي قد تتبنى العنف فقط مرحليًّا، لكن العنف ليس جزءًا من عقديتها كما هو حال التنظيمات اليسارية التي قد تلجأ في بعض الأحيان إلى العنف بشكل مرحلي. تميل الحركات الراديكالية إلى استخدام العنف السياسي بشكل عملي وعلى أساس انتقائي، في حين تعتبر الحركات المتطرفة العنف ضد أعدائها شكلًا مشروعًا من أشكال العمل السياسي. أما الفارق الثاني، فهو الإقصاء. فالتنظيمات الراديكالية لا تقصي عرقًا أو دينًا أو جنسية بعينها، بل إنها في أغلب الحالات تسعى إلى تغيير جذري من أجل تحقيق المنفعة لجميع البشر بصرف النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، بينما التنظيمات المتطرفة تستهدف إقصاء دين أو عرق بعينه. وثالثًا، فإن التطرف بطبيعته مناهض للديمقراطية. فهو يسعى إلى إلغاء الديمقراطية الدستورية وسيادة القانون. أما الراديكالية فهي تحررية وليست في حد ذاتها معادية للديمقراطية. فلا يمكن دمج الحركات المتطرفة في المجتمعات الديمقراطية الليبرالية، في حين يمكن للديمقراطيات أن تتعايش مع الحركات الراديكالية. وترفض التنظيمات المتطرفة علنًا فكرة حقوق الإنسان العالمية والمؤسسات التي تعمل على دعمها للجميع. أما التنظيمات الراديكالية فلا ترى تعارضًا مع المساواة في حقوق الإنسان؛ تاريخيًّا، سعى الراديكاليون التقدميون إلى توسيع نطاق حقوق الإنسان لتشمل المحرومين.

أما بخصوص مفهوم العنف، فهو لا يقتصر فقط على الانخراط في التنظيمات المتطرفة العنيفة، بل له أشكال مختلفة. العنف السياسي هو فقط أحد أنماط العنف، لكن ثمة أشكال أخرى، كما هو الحال مع الانخراط في التنظيمات الإجرامية، وكذلك الحال مع العنف الطائفي والعنصري والجندري. ويمكن تعريف العنف بأنه استخدام أو التلويح بالقوة المادية ضد فرد أو مجموعة من الأفراد بهدف تحويل قراراتهم[3].

ثانيًا: هل يؤدي غياب الفرص الاقتصادية والاجتماعية بالشباب إلى العنف؟

ثمة جدل مستمر حول العلاقة بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعنف، ولا يقتصر هذ الأمر على العنف السياسي، بل يمتد هذا الجدل إلى كافة أشكال العنف، بدءًا من العنف الأسري وكذلك الانخراط في الأنشطة الإجرامية. لقد افترض علماء الجريمة منذ فترة طويلة أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية وعدم المساواة الاجتماعية تلعب دورًا هامًّا في سبب تورط أفراد معينين في النشاط الإجرامي وفي تحديد مستويات الجريمة داخل مجتمعات معينة. إلا أن الارتفاعات الهائلة في الجريمة داخل المجتمعات الغربية، التي عرفت مستويات عالية من الرخاء في الفترة من الخمسينيات إلى أوائل التسعينيات، أنهت أية افتراضات سهلة حول ارتفاع الرخاء الذي يؤدي حتمًا إلى انخفاض معدلات الجريمة. وكذلك الحال فيما يتعلق بالعنف الأسري، فإن نفس الجدل حول العلاقة بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعنف المنزلي لا يزال دون حسم. فبينما تشير بعض الدراسات إلى أن السيدات من الطبقات المهمشة أكثر عرضة للعنف المنزلي، ترفض دراسات أخرى تلك العلاقة الخطية بين المستوى الاجتماعي والعنف المنزلي.

وفي هذا الإطار، فإن الجدل حول العلاقة بين التطرف العنيف والعوامل الاقتصادية والاجتماعية ليس استثناء.

ثمة تيار واسع داخل الأدبيات التي تدرس التطرف العنيف، تشير إلى أن المظالم الاجتماعية والاقتصادية هي ضمن العوامل الأساسية التي قد تدفع الشباب إلى العنف. ويفرق الباحثون بين تلك العوامل على المستوى الكلي، مثل معدلات الفقر، وعلى المستوى الجزئي مثل الحرمان النسبي، وكذلك تهميش بعض الفئات أو الطوائف بعينها دون غيرها داخل المجتمع. ويشكِّل الفقر والبطالة داخل هذا التيار من الأدبيات الأسباب الأكثر ذكرًا بين المظالم الاجتماعية والاقتصادية. فيذكر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التطرف في إفريقيا، أن إحدى نتائجه الرئيسية هي أن العوامل الاقتصادية هي إحدى المحركات الرئيسية في اتجاه التطرف العنيف، حيث يؤدي الاستبعاد الاقتصادي والبطالة ومحدودية فرص الحراك التصاعدي إلى الاغتراب أو الإحباط، ما قد يؤدي إلى التطرف الذي يؤدي إلى التطرف العنيف[4]. ويقترح توماس هيجهامر خمس آليات مختلفة لشرح العلاقة بين التمرد والفقر، أربعة منها تدعم بشكل مباشر فكرة أن المظالم الاقتصادية والاجتماعية قد تدفع في اتجاه التطرف. أولًا، هناك معاناة موضوعية: يتمرد الشخص لأنه يشعر بالإحباط بسبب الفقر. وثانيًا، يتمرد الشاب لأنه لم يحصل على الوظيفة الجيدة التي يشعر أنه يستحقها نظرًا إلى مؤهلاته. ثالثًا، يضيف هيجهامر عدم المساواة الأفقية، أو “آلية روبن هود”: “أنت لا تتمرد لأنك نفسك فقير، بل لأن مجموعتك فقيرة وأنت تعزو ذلك إلى الظلم المنهجي”. تتكون الآلية الأخيرة من تأثيرات جانبية: “يأتي الفقر مع آثار جانبية تزيد من خطر التطرف. على سبيل المثال، إذا كنت عاطلًا عن العمل، فلديك المزيد من الوقت للتعرف على الأفكار والمجموعات المتطرفة”[5].

لكن في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، تم دحض فرضية أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية هي المحرك الرئيسي للتطرف، حيث جاء أغلب منفذي الهجمات من بيئات اقتصادية واجتماعية متوسطة ومرتفعة. وظهرت مجموعة من الباحثين يؤكدون أنه لا يوجد ارتباط بين الفقر ونقص الفرص الاقتصادية والتطرف العنيف. وأبرز المؤلفين الذين يتبنون وجهة النظر تلك هما مارك سيجمان وألان كروجر. طوَّر سيجمان نموذجًا نظريًّا يعتمد على مفهوم الهوية الاجتماعية. يركز تحليله في الديناميكية المعقدة بين الدولة والمواطنين الساخطين، والتي تقود البعض إلى خيبة الأمل والغضب الأخلاقي، وتقود البعض الآخر إلى العنف.[6] أما كروجر، فإن حجته الرئيسية هي عدم وجود أدلة إحصائية تدعم فكرة الارتباط بين الفقر ونقص التعليم والإرهاب. وبينما يعتقد كثيرون أن الفقر والافتقار إلى التعليم يولِّدان الإرهاب، فإن تحليل خلفيات الأشخاص المتورطين في العنف تشير إلى أن أغلب الإرهابيين يأتون من الطبقة المتوسطة، وغالبًا من خلفيات جامعية.[7]

ولكن مع ظهور ظاهرة المقاتلين الأجانب في السياق الأوروبي ابتداء من عام 2012، عادت التفسيرات الاجتماعية والاقتصادية للتطرف إلى الظهور كعامل تفسيري مركزي في تفسير ظاهرة العنف الجهادي. يواجه المسلمون الأوروبيون من أصول مهاجرة مشكلات في التعليم، والوصول إلى سوق العمل، والتحصيل المهني. غالبًا ما يتم تسليط الضوء على هذه التناقضات وطرحها على أنها الأسباب الجذرية الرئيسية للتطرف الإسلامي في أوروبا. على سبيل المثال، يرى نيومان أنه في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا والدول الإسكندنافية، تأتي الأغلبية العظمى من هؤلاء المنخرطين في أعمال العنف من خلفيات محرومة وليس لديهم أية مؤهلات مدرسية أو تدريب مهني أو أي أمل في الحصول على وظيفة لائقة[8].

وما بين من يدافع عن الدور الذي تلعبه العوامل الاقتصادية والاجتماعية في عملية التحول نحو التطرف العنيف، وبين هؤلاء الذين يشككون في مثل هذا الدور، فإن تيارًا ثالثًا يؤكد على وجود علاقة بين العوامل الاقتصادية والعنف وإن كانت تلك العلاقة غير مباشرة. ومن الأمثلة على هذا التيار الخبير الاقتصادي والتر أندرز الذي أكد على تلك العلاقة غير المباشرة بين العوامل الاقتصادية والعنف. هذه الطبيعة غير الخطية للعلاقة بين الفقر والإرهاب تعني بشكل أساسي أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في الهجمات المحلية في البلدان الفقيرة جدًّا، وبحسب أندرز، فإن العلاقة بين الإرهاب ومستوى الدخل غير خطية بشكل واضح. خلصت النتائج التي توصل إليها أندرز إلى أن الفقر له تأثير قوي جدًّا في الإرهاب المحلي وتأثير صغير، ولكنه مهم، في الإرهاب العابر للحدود الوطنية. كما وجدت الدراسة أن البلدان التي لديها مستويات عالية من عدم المساواة في الدخل (كما تم قياسها بمعامل جيني) تميل إلى أن تكون لديها مستويات أعلى من الإرهاب. كما أن ارتفاع معدلات البطالة يرتبط ارتباطًا إيجابيًّا بالإرهاب[9]. وفي نفس هذا الإطار يجادل فهيم نواز في دراسته بأن الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية تزيد من احتمالية التطرف فقط بالنسبة إلى الأشخاص المتدينين بشكل كافٍ، ما يعني وجود علاقة غير خطية بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتطرف. تشير الدراسة إلى أنه نتيجة لانخفاض تكاليف الفرصة البديلة للأفعال المتطرفة أثناء الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، فإن احتمال ارتكاب مثل هذه الأفعال أو دعمها للحصول على مكافآت فكرية مستوحاة من الدين يجب أن يكون الأعلى بالنسبة إلى الأفراد المتدينين المحرومين اقتصاديًّا[10].

ثانيًا: الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتونس عقب 2011

واجهت مصر وتونس أزمات اقتصادية خانقة، وتزامن معها كذلك ازدياد في نشاط حركات التطرف العنيف خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وهما في ذلك جزء من ظاهرة أوسع، حيث عرف العالم ازديادًا في معدلات الحروب والعنف خلال هذا العقد الثاني من القرن الـ21. ففي عام 2016، كان عدد البلدان التي شهدت نزاعات عنيفة أكبر من أي وقت مضى منذ ما يقرب من 30 عامًا. ولم يعد العنف السياسي يؤثر في الدول المنخفضة الدخل وحدها. ففي السنوات الخمس عشرة الماضية، كان أكثر من نصف سكان العالم يعيشون مباشرة وسط قدر كبير من العنف السياسي أو بالقرب منه[11].

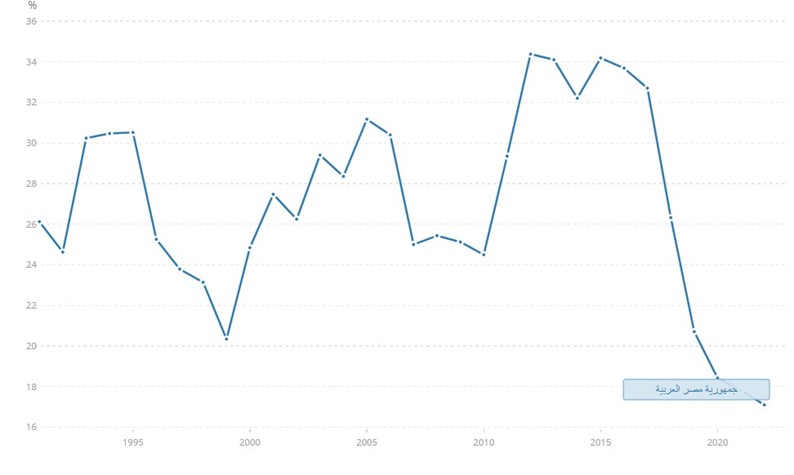

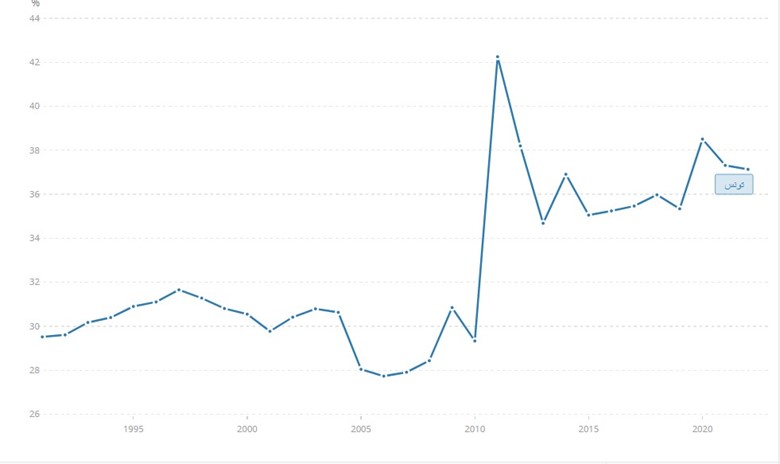

اقتصاديًّا، واجهت كل من تونس ومصر عددًا كبيرًا من المشكلات الاقتصادية، شملت تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع البطالة، وتدني مستويات الاستثمار. في تونس، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8 في المئة بين 2011 و2015 مقارنة بنحو 4.6 في المئة بين 2006 و2010. أما في مصر، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5 في المئة بين 2011 و2015، في تراجع عن 6.2 في المئة بين 2006 و2010. ارتفعت البطالة في الدولتيْن: من حوالي 9.0 في المئة في عام 2010 إلى 12.6 في المئة خلال 2016 في مصر، كما هو موضح في الشكل رقم 1، ومن نحو 13.0 في المئة في 2010 إلى 15.5 في المئة خلال 2016 في تونس كما يوضح الشكل رقم 2.[12]

شكل رقم 1: بطالة، إجمالي الشباب (% من إجمالي القوى العاملة من الشريحة العمرية 15-24 عامًا) في جمهورية مصر العربية

المصدر:

International Labour Organization. “ILO Modelled Estimates and Projections database ILOEST )” ILOSTAT. Accessed September 05, 2023. ilostat.ilo.org/data.)

شكل رقم 2: بطالة، إجمالي الشباب (% من إجمالي القوى العاملة من الشريحة العمرية 15-24 عامًا) في تونس

المصدر:

International Labour Organization. “ILO Modelled Estimates and Projections database )ILOEST )” ILOSTAT. Accessed September 05, 2023.

أما على مستوى نشاط جماعات التطرف العنيف، فقد كانت تونس موطنًا لحركة السلفية الجهادية المتنامية منذ سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011. بعد العفو العام لعام 2011، تم إنشاء حركة أنصار الشريعة في تونس، وهي حركة شكَّلها معتقلون جهاديون سلفيون سابقون. وفي غضون أشهر قليلة، تمكنت هذه الحركة من جذب عدة آلاف من المتعاطفين في جميع أنحاء البلاد. خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2013، تسامحت السلطات التونسية نسبيًّا مع هذه المجموعة على الرغم من خطابها الديني المتطرف. من جانبها، تحدت أنصار الشريعة العملية السياسية في تونس بدعوى أن الديمقراطية لا تتوافق مع الإسلام، ودعت إلى الفصل بين الجنسين في الفضاء العام، وأشادت بالأفكار الجهادية من خلال شبكاتها الاجتماعية وكذلك أنشطتها الدعوية ومؤتمراتها[13]. وساعد نشاطهم الشعبي وأنشطتهم المجتمعية المنظمة على نشر أفكارهم المتطرفة العنيفة بين التونسيين. وقد انتهى هذا التسامح النسبي بعد أن حققت السلطات التونسية في مسؤولية جماعة أنصار الشريعة في تونس عن الهجمات على السفارة الأمريكية في تونس في سبتمبر/أيلول 2012 والاغتيالات السياسية لشكري بلعيد ومحمد البراهمي في فبراير/شباط ويوليو/تموز 2013 على التوالي.

وفي مايو/أيار 2013، رفضت الحكومة التونسية التي كان يقودها آنذاك حزب النهضة السماح لأنصار الشريعة بعقد مؤتمرها السنوي الثالث. وفي أغسطس/آب 2013، أعلن رئيس الوزراء علي العريض، أن أنصار الشريعة منظمة إرهابية. وبحسب البيان الرسمي للعريض، فإن أنصار الشريعة متورطة في مقتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي وضباط أمن آخرين. وأدى هذا الإعلان إلى اعتقال أكثر من 6500 شاب من أعضاء أنصار الشريعة أو المتعاطفين معها، ودفع العديد من السلفيين الجهاديين الآخرين إلى مغادرة البلاد إلى ليبيا أو سوريا. ونتيجة لذلك، ترك حظر أنصار الشريعة فراغًا في المشهد السلفي الجهادي. ومع ذلك، فإن الفراغ الذي خلَّفه هذا التنظيم سمح لعنصرين جديدين بالتوسع: من ناحية، كتيبة عقبة بن نافع، وهو فرع تابع لتنظيم القاعدة يعمل بشكل رئيسي على الحدود الجزائرية التونسية. ومن ناحية أخرى، سعى تنظيم الدولة الإسلامية، الذي عزز وجوده في ليبيا منذ عام 2014، إلى التواصل مع المتعاطفين مع السلفية الجهادية في تونس وخطط لعمليات إرهابية انطلاقًا من الأراضي الليبية. ونتيجة لذلك، أصبحت تونس هدفًا للعديد من الهجمات، التي اِرتكبت معظمها هذه الجماعات منذ عام 2015. وشمل ذلك الهجوم على متحف باردو الوطني (مارس/أذار 2015)، وهجمات سوسة (2015)، الاعتداء الذي استهدف الحرس الرئاسي التونسي (نوفمبر/تشرين الثاني 2015)، والهجمات واسعة النطاق في بنقردان (أذار/مارس 2016)، العملية الانتحارية في وسط مدينة تونس (أكتوبر/تشرين 2018) والعمليات الانتحارية المزدوجة في تونس العاصمة (يونيو/حزيران 2019).

أما في مصر، فعلى الرغم من أن مصر شهدت موجات مختلفة من العنف الجهادي منذ سبعينيات القرن الماضي، فإن الموجة العنيفة التي أعقبت الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين في يوليو/تموز 2013 تعتبر “التمرد الأكثر دموية والأكثر تعقيدًا في تاريخ البلاد”[14]. فقد كان مستوى العنف وتنوع المجموعات المنخرطة فيها غير مسبوق. ومن حيث مستوى العنف، فبينما خلال موجة العنف من عام 1986 إلى عام 1999 فقد حوالي 391 فردًا من أفراد قوات الأمن حياتهم، ففي هذه الموجة الأخيرة فقط في الفترة من 2013 إلى 2015 قضى حوالي 700 فرد من أفراد الشرطة والقوات المسلحة نحبهم. وفيما يتعلق بالمشاركين في هذه الموجة الجديدة، فقد تراوحت بين مجموعات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية عملت في شمال سيناء تعرف باسم ولاية سيناء، وجماعات عملت تحت اسم الدولة الإسلامية في مصر، وكذلك مجموعات أخرى تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية. وضمت تلك الموجة أيضًا تنظيمات تابعة لتنظيم القاعدة، بما في ذلك جماعات، مثل: جند الإسلام، التي نشطت في الصحراء الغربية، وأنصار الإسلام التي نشطت في شمال سيناء. انتقدت الجماعات الجهادية النهج السياسي السلمي الذي انتهجته جماعة الإخوان المسلمين، ودعت شبابها إلى الانضمام إليها. وهو الأمر الذي وضع ضغطًا كبيرًا على قيادة جماعة الإخوان وشبابها ودفع تيارًا منهم إلى تبنى العنف كأحد أدوات إدارة الصراع مع الدولة المصرية. فاقترح عضو مكتب الإرشاد محمد كمال في نهاية عام 2014 إستراتيجية تنتهج العنف من أجل إسقاط النظام السياسي. ارتكزت الإستراتيجية تلك على تصعيد الهجمات العنيفة ضد القوات الأمنية والبنية التحتية والمصالح الاقتصادية للنظام. وبينما كان معدل الهجمات الإرهابية خلال عام 2014 حوالي 30 هجومًا شهريًّا، قفز هذا العدد إلى متوسط يزيد على 100 هجوم شهريًّا من يناير إلى أغسطس 2015 بسبب نشاط المجموعات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين. ومن أجل تحقيق هدفها المتمثل في زعزعة استقرار سيطرة النظام، استهدفت موجة عنف جماعة الإخوان المسلمين المباني الحكومية والبنية التحتية والأهداف الاقتصادية: النقل وأبراج الكهرباء وخدمات الاتصالات. ووقعت الهجمات بشكل رئيسي في خمس محافظات: القاهرة والجيزة والشرقية والفيوم وبني سويف، قبل أن تعود تلك الموجة إلى الخفوت بعد أقل من عام. وبالمثل، فقد تلقت الحركات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة عدة ضربات أمنية قضت على قياداتهما وحدَّت بشكل كبير من نشاط تلك المجموعات.

وبينما تشير العديد من الدراسات إلى الدور الذي تلعبه العوامل الاقتصادية، مثل الفقر ونقص الفرص الاقتصادية في دفع البعض إلى العنف، فإن دراسة التطرف العنيف في كلٍّ من مصر وتونس بعد 2011 تشير إلى صورة أكثر تعقيدًا، يمكن التعبير عنها في ثلاث نقاط رئيسية:

ا- يظل عدد من يتجهون إلى العنف هامشيًّا إذا ما قورن بأعداد من يعانون من الفقر والتهميش في كل من مصر وتونس

فعدد المنخرطين في العنف سواء بمعناه الواسع، أو الانخراط في تنظيمات متطرفة عنيفة يظل هامشيًّا إذا ما قارناه بنسب الشباب الذي يعاني من الفقر والبطالة والمناطق الجغرافية التي تعاني من التهميش.

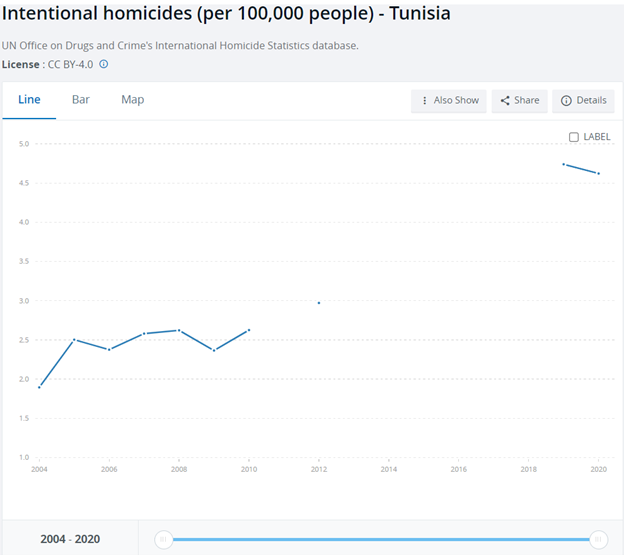

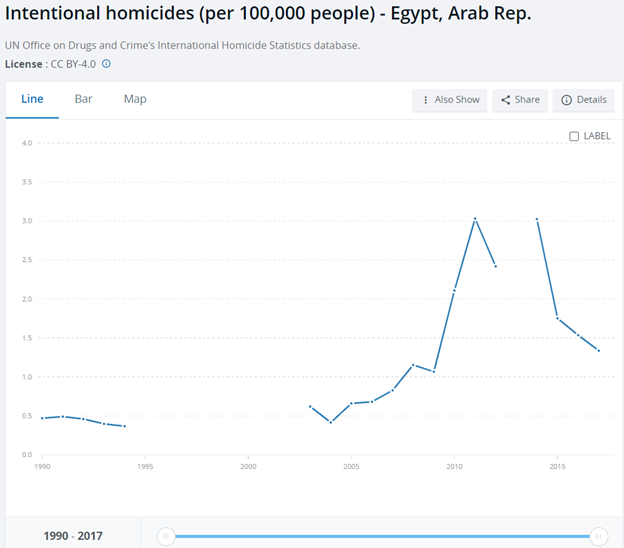

فيما يتعلق بالعنف بمعناه الواسع، فبينما بلغت حالات القتل العمد 3 لكل 100 ألف شخص في تونس في عام 2010، فإن تلك النسبة قد ارتفعت إلى 5 في عام 2020 كما هو موضح بالشكل رقم 3، وهي النسبة التي لا تزال أقل من المتوسط العالمي التي هي 6 حالات لكل 100 ألف شخص. أما في مصر، فبينما بلغت حالات القتل العمد 2 لكل 100 ألف عام 2010، فإن تلك النسبة ارتفعت إلى 3 في عام 2011 قبل أن تعود لتنخفض وتصل إلى 1 في عام 2017 كما هو موضح بالشكل رقم 4.

شكل رقم 3: عدد حالات القتل العمد (لكل 100 ألف شخص) في تونس

(المصدر: UN Office on Drugs and Crime)

شكل رقم 4: عدد حالات القتل العمد (لكل 100 ألف شخص) في مصر

(المصدر: UN Office on Drugs and Crime)

تواجه مصر وتونس على حد سواء تحديات اجتماعية واقتصادية مماثلة، مثل ارتفاع معدلات البطالة (بين الشباب)، والاقتصادات غير الرسمية واسعة النطاق والمناطق المهمشة اقتصاديًّا واجتماعيًّا، مثل المناطق الحدودية التونسية الليبية والتونسية الجزائرية والحدود التونسية وكذلك الحال في المناطق الحدودية المصرية. للوهلة الأولى، يبدو أن هذه المصادفة تدعم الافتراض القائل بأن المظالم الاجتماعية والاقتصادية والتهميش الاجتماعي والاقتصادي هي عوامل تمكين للتطرف الإسلامي – وهي أطروحة موجودة في الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة على حد سواء. لكن مقارنة أعداد الشباب الذين ينضمون إلى جماعات العنف يظل هامشيًّا إذا ما قورن بقطاع الشباب الذي يعاني من نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية في كل من مصر وتونس. فهذه العوامل الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن تفسِّر، على الأقل وحدها، ظاهرة التطرف العنيف. فإذا كانت تلك الافتراضية صحيحة، لانضم أعدادًا أكبر بكثير من الشباب إلى تلك التنظيمات العنيفة. بل إن أعدادًا كبيرة من سكان المناطق الحدودية في مصر وتونس ساندوا الأجهزة الأمنية وقوات الجيش في معركتها مع تلك التنظيمات المتطرفة كما هو الحال في شمال سيناء، التي تعاونت قبائلها مع قوات الجيش المصري في معركته ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء حتى انتهى أي نشاط لهذا التنظيم في سيناء. وكذلك الحال في منطقة بنقردان على الحدود التونسية الليبية، التي انضم أهلها إلى قوات الأمن في مواجهة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية التي اخترقت الحدود التونسية الليبية وسعت إلى احتلال المدينة وإعلانها إمارة إسلامية في مارس/أذار 2016.

وتعد حالة بنقردان هامة في هذا الإطار، فالمدينة تعاني من وضع اقتصادي هش جدًّا، وتعتمد بشكل رئيسي على ما يسميه السكان المحليون “التجارة الحدودية” أو بعبارة أخرى: “التهريب”. ويشهد التوظيف في قطاعات أخرى غير التهريب تراجعًا حادًّا، حيث بلغ 5.12 في المئة في قطاع التصنيع و7.47 في المئة في قطاع الزراعة وصيد الأسماك. وقد عانت المدينة من عقود من التهميش والتمييز حيث عجزت الدولة المركزية التونسية عن توفير الخدمات الأساسية للسكان المحليين. ولعل هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي هو ما دفع تنظيم الدولة الإسلامية إلى اختيار بنقردان لإعلانها إمارة إسلامية. بدأ هجوم تنظيم الدولة الإسلامية فجر 7 مارس/أذار 2016، عندما قام مسلحون من ليبيا بمساعدة 50 عنصرًا ينتمون إلى التنظيم في بنقردان باجتياح المدينة بهدف السيطرة عليها. وبدأت العملية بعدة هجمات متزامنة على ثكنات للجيش والمقر المحلي للحرس الوطني ومركز شرطة المدينة. ويبدو أن العملية كانت محاولة لإثارة “ثورة محلية” حيث سعى المهاجمون إلى كسب دعم جزء كبير من السكان المحليين من خلال التحريض على التمرد ضد مؤسسات الدولة أثناء محاولتهم السيطرة العسكرية على المدينة. وبدأت عناصر من المسلحين بالتجول في وسط المدينة، معلنين عبر مكبرات الصوت أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، وطالبوا السكان بدعمهم. كما بادر آخرون إلى توزيع الأسلحة على السكان المحليين. إلا أن أغلبية سكان المدينة رفضوا الانضمام إلى الهجوم. ومع وصول قوات الأمن التونسية إلى المدينة من الشرطة والحرس الوطني والجيش، انضم أهالي المدينة إلى القوات الأمنية على الفور، بل وبدئوا بمساعدة قوات الأمن في إرشادهم إلى مواقع عناصر داعش. وانتهت العملية بصد الهجوم وأسفرت عن مقتل 36 من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية و11 عنصرًا من القوات الأمنية وسبعة مدنيين.

ب- يشير تحليل خلفيات المنخرطين في تنظيمات التطرف العنيف إلى تنوع البيئات الاقتصادية والاجتماعية

ثمة سوء فهم شائع بأن انتشار الأيديولوجيا الجهادية بين الشباب يعكس صراعًا طبقيًّا، حيث تمثّل النهضة في تونس أو جماعة الإخوان المسلمين في مصر الطبقة الوسطى المحافظة بينما تعبّئ الحركة السلفية الجهادية الطبقات الدنيا. وعلى الرغم من أن الكثير من الشباب الذين انجذبوا إلى الحركة السلفية كانوا يعيشون على أنشطة اقتصاديّة هامشيّة وكان بعضهم من أصحاب السوابق الجنائية، فإن الكثير منهم من خرّيجي الجامعة من أبناء الطبقة الوسطى، ومع ذلك فقد فشلوا في العثور على وظائف وفرص تلبّي توقّعاتهم.

تشهد المعلومات المختصرة عن الشباب المشاركين في الهجمات الإرهابية في تونس، على انتشار الحركة الجهادية بين الطلاب من أبناء الطبقة الوسطى والمهنيين الشباب. أحد منفّذي الهجوم على متحف باردو كان طالبًا في المرحلة الثانوية من الطبقة الوسطى ووالده مزارع، وأعمامه معلمون من محافظة القصرين. كانت القصرين، الواقعة على الحدود الجزائرية، واحدة من معاقل الثورة ضد نظام زين العابدين بن علي، ولكنها لا تزال تعاني من التهميش وغياب التنمية. الشاب الثاني المتورّط في هجوم باردو ينحدر من إحدى الضواحي الخاصة بالطبقة العاملة في تونس. وقد انقطع عن التعليم في المرحلة الجامعيّة وكان يعمل ساعي بريد في وكالة سفر. أما سيف الدين الرزقي، منفّذ هجوم سوسة يوم 26 حزيران/يونيو 2015، فقد كان طالب ماجستير من منطقة سليانة المهمّشة. كانت عائلته من الطبقة الدنيا، على الرغم من أن والديه كافحا لضمان مستوى لائق من المعيشة لأبنائهما[15].

وكذلك الحال في مصر، فالشباب الذي ينضم إلى جماعات العنف لا يقتصر على طبقة بعينها، بل يشمل كافة الطبقات الاجتماعية، وليس بالضرورة من الطبقات الشعبية. وهذا هو حال هشام العشماوي الذي ينتمي إلى الطبقة الوسطى، والذي اتهم بقيادة جماعة أنصار بيت المقدس في شبه جزيرة سيناء، قبل أن يغادر مصر وينتقل إلى ليبيا. وقد تم القبض عليه في ليبيا في تشرين الأول/أكتوبر 2018 وسُلِّم إلى مصر في أيار/مايو 2019، ثم حكم عليه بالإعدام في تشرين الثاني/نوفمبر من قِبَل محكمة عسكرية مصرية لتورطه في نحو 15 جناية، بما في ذلك هجوم على نقطة تفتيش حدودية مع ليبيا في عام 2014، قتل فيها 22 جنديًّا مصريًّا. أما شباب جماعة الإخوان المسلمين الذين اختاروا استخدام العنف فإن أغلبيتهم من طبقات اجتماعية وسطى ومن خريجي الجامعات، بما في ذلك قائد ما عرف بجناح العنف داخل الجماعة، الدكتور محمد كمال، الذي كان أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بجامعة أسيوط.

تعكس هذه المسارات في كل من مصر وتونس حقيقة أن التطرّف يخترق كل الطبقات الاجتماعية ولا يقتصر على الطبقات الشعبية أو الفئات المهمشة.

ولا ينفي هذا الأمر أن حركات التطرف العنيف تستغل التهميش الاقتصادي والاجتماعي من أجل تجنيد أعضاء جدد. ففي تونس، نجحت حركة أنصار الشريعة في اجتذاب الشباب الذين يشعرون بأنه تم استبعادهم من جانب النظام السياسي في مرحلة ما بعد بن علي، ووفّرت متنفّسًا لردود فعلهم العنيفة في بعض الأحيان على فشل الدولة في دمجهم اجتماعيًّا واقتصاديًّا. وقد أدّى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للطبقتين الدنيا والمتوسطة بعد الثورة، وفشل الحكومة في معالجة المطالبات الاجتماعية والاقتصادية، إلى إذكاء تطرّفهم لكنهم يظلون جزءًا فقط من تلك الحالة السلفية الجهادية في كل من البلدين.

ج- دور الأفكار في عملية التطرف العنيف

تولد الظروف الاقتصادية والاجتماعية مشاعر بالظلم والحنق، لكن لا تتحول تلك المشاعر بالضرورة إلى العنف. فقد تدفع تلك المشاعر أصحابها إلى محاولة الهجرة خارج البلاد باستخدام طرق الهجرة الشرعية على سبيل المثال. أما التحول إلى العنف فيتطلب إطارًا فكريًّا يُعيد تفسير أزمة هؤلاء الشباب، ويوجه مشاعر الغضب والحنق في إطار معركة جديدة لا علاقة لها في معظم الأحوال بالصراع الطبقي ولا تتبنى مشروعًا للتغيير الاقتصادي والاجتماعي، وهو المشروع الجهادي.

الشباب الذين مروا بهذه الموجة من التهميش الاقتصادي والسياسي بحثوا عن إطار فكري لتفسير الصراع الذي كانوا يواجهونه، لإظهار الهدف النهائي الذي يجب أن يناضلوا من أجله والوسائل التي يُسمح باستخدامها في هذا النضال. على الرغم من أنه، كما جادل الكثيرون بالفعل من أن الأفكار تلعب دورًا ثانويًّا فقط في عملية التطرف، فإنها تلعب دورًا أساسيًّا في الانتقال من التطرف إلى العنف. والحقيقة أن الأفكار تأتي لاحقًا في مسيرة التطرف، ولا تعني هذه العملية أن الأفكار لم تكن مهمة في تشكيل مسارات هؤلاء الشباب المتطرفين. هذه الأفكار تؤطر النضال وتحدد الهدف النهائي وكذلك الطريق نحو تحقيقه. فبدون هذا الإطار الفكري، فإنه من غير المرجح أن يتخذ هؤلاء الشباب الحانقون قرار حمل السلاح، وعند هذا يقدم الإطار السلفي الجهادي إجابات عن أسباب معاناة هؤلاء الشباب ويقوم بتوجيه غضبهم.

يقدم كتاب سيد قطب الشهير “معالم في الطريق” إجابات عن سبب فشل نظم ما بعد الاستقلال في بناء حكم قائم على المعايير الإسلامية، علاوة على اضطهاد الإسلاميين أنفسهم. كانت جماعة الإخوان المسلمين وسيد قطب نفسه مؤيدين لحركة الضباط الأحرار في مصر، معتقدين أنها ستقوم ببناء نظام سياسي على أسس الإسلام. ومع ذلك، فإن كلًّا من المسارين السياسيين: العلماني والاشتراكي لجمال عبدالناصر، ترك الإسلاميين ومعهم سيد قطب محبطين من شكل النظام السياسي الجديد في مصر. كما أن اضطهاد النظام الناصري للإخوان المسلمين خلال فترة الخمسينيات والستينيات، دفع قطب إلى إعادة النظر في إطار الصراع السياسي في مصر، فخلص في كتابه معالم في الطريق إلى أن الصراع لم يكن اقتصاديًّا أو سياسيًّا، بل هو معركة دينية. فطبقًا لكلمات قطب نفسه: “إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليست شيئًا آخر على الإطلاق. وإن خصومهم لا ينقمون منهم إلا الإيمان. ولا يسخطون منهم إلا العقيدة. إنها ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية، ولا معركة عنصرية، ولو كانت شيئًا من هذا لسهل وقفها وسهل حل إشكالها. ولكنها في صميمها معركة عقيدة، إما كفر وإما إيمان، إما جاهلية وإما إسلام”[16] ويعود قطب ليؤكد أن: “قد يحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة راية غير راية العقيدة، راية اقتصادية أو سياسية أو عنصرية، كي يموهوا على المؤمنين حقيقة المعركة، ويطفئوا في أرواحهم شعلة العقيدة”.[17]

فصاغ قطب الخيارات على أنها صراع للعيش وفقًا لأحكام الإسلام أو القبول بالعيش في عصر الجاهلية. وضمن هذا الإطار، فإن الهدف النهائي هو بناء المجتمع الإسلامي، وأداة تحقيق هذا الهدف هي الجهاد.

ومع ذلك، لم تكن هذه الأفكار مجرد أدوات لتبرير تطرفهم السياسي. فبمجرد تبني هذه الأفكار، كان لها تأثيرها المستقل في أفعالهم. بالنسبة إلى العديد من هؤلاء الأفراد، غيرت الأفكار السلفية الجهادية وجهات نظرهم تجاه العالم من حولهم بشكل كامل. وفي حالة أحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين، ورغم احتجاجه على عزل محمد مرسي بعد يوليو/تموز 2013، فإن تبنيه لأفكار جهادية دفعه إلى تغيير موقفه من مرسي نفسه، بحجة أنه يستحق ما حدث له لأنه لم يحكم بما أنزل الله ولجأ إلى الديمقراطية[18].

تلعب الأفكار دورًا أساسيًّا في قيادة الفرد للانتقال أو عدم الانتقال من التطرف السياسي إلى العنف. كل حالات الشباب المصريين والتونسيين الذين قرروا حمل السلاح بحثوا عن الأدبيات التي تبرر استخدام العنف. وكثيرون منهم وجدوا ما كانوا يبحثون عنه في كتابات سيد قطب وعبدالله عزام وغيرهم من منظري السلفية الجهادية.

ثالثًا: صناعة سياسات مواجهة التطرف

ترصد العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية والمحلية موارد كثيرة في محاولة معالجة الدوافع الكامنة وراء تطرف الشباب، غالبًا من خلال البرامج تحت مسميات مكافحة التطرف العنيف (CVE) أو منع التطرف العنيف (PVE). تميل مثل هذه الأساليب إلى تصنيف الأفراد “المعرضين للخطر” بناءً على خصائص اجتماعية واقتصادية معينة. وعلى وجه الخصوص، كان ربط الفقر والبطالة بالتطرف افتراضًا شائعًا بين صُناع السياسات، استنادًا إلى حجج مفادها أن الفقر والبطالة يولدان دوافع قائمة على مشاعر الظلم والحنق ويقللان من تكلفة الفرصة البديلة للانخراط في العنف السياسي. ردًّا على ذلك، غالبًا ما تتضمن برامج منع ومكافحة التطرف العنيف توفير البدائل الاقتصادية والتدريب القائم على المهارات في محاولة لإثناء الشباب عن الانضمام إلى الجماعات المسلحة.

لكن كل تلك البرامج غالبًا ما تفشل في الإجابة على سؤال رئيسي واحد: ما الذي نحاول منعه على وجه التحديد؟ هل هي الراديكالية، أم التطرف أم العنف؟ غالبًا ما يتم إغفال التمييز بين هذه المفاهيم الثلاثة عند التفكير في صناعة سياسات لمواجهة هذه الظاهرة. أظهرت دراسات التطرف العنيف في مصر وتونس ما بعد عام 2011 تمييزًا واضحًا بين مرحلتين: الراديكالية والتطرف العنيف. وبينما شهد العديد من الشباب المصري والتونسي موجة عميقة من الغضب والحنق وفي بعض الأحيان تبني تصورات راديكالية عن سبل حل لمشكلاتهم، فإن هؤلاء لم يحملوا بالضرورة السلاح.

على الرغم من أن ضمان وجود نظام سياسي يحترم الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع مواطنيه هو أمر جيد ومطلوب في حد ذاته، ويمكن أن يقلل بالفعل من مستويات الراديكالية السياسية وبالتالي يحد بشكل غير مباشر من عملية التطرف العنيف، فإنه ليس له تأثير مباشر في قرار حمل السلاح. في حين أن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتغيرة من المرجح أن تقلل من مستوى الراديكالية السياسية، فمن غير المرجح أن تؤثر في الشباب الذين تبنوا بالفعل العقيدة الجهادية. وهذا هو حال أولئك الذين تبنوا الأفكار الجهادية قبل موجة الربيع في 2011 في كل من تونس ومصر. ورغم أن البيئة السياسية تغيرت، إلا أنها لم تدفعهم إلى التخلي عن أفكارهم. فبمجرد تبني الأفكار السلفية الجهادية، فإنها تقدم فهمًا جديدًا للصراع الذي لم يعد مرتبطًا بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حتى وإن كان الغضب من تلك الظروف هو ما دفع هؤلاء الشباب في البداية في اتجاه السلفية الجهادية. وكما ذكرنا سابقًا، بالنسبة إلى الشباب الذين تحولوا إلى التطرف بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بمجرد أن تبنوا السلفية الجهادية، أصبحوا غير مهتمين بالنقاش حول الحقوق السياسية أو الاقتصادية-الاجتماعية، لأن الإطار الفكري للسلفية الجهادية غيَّر من رؤيتهم للعالم، ولمشكلاتهم، وطرق العمل من أجل حلها.

إن العمل على منع العنف يجب أن يتضمن الرد الفكري على الأفكار الجهادية، من خلال دعم الأصوات الشرعية التي يمكنها حمل هذه الأفكار إلى الشباب المتطرف. وفي حين أن المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قد تقود الشباب إلى الغضب والحنق، فإن الإطار الجهادي هو الذي يترجم هذا الغضب إلى أعمال عنيفة. وبالتالي فالحد من تأثير تلك الأفكار الجهادية يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من أية إستراتيجية لمكافحة التطرف العنيف. وعلى الرغم من أن العديد من علماء الدين حاولوا منذ الستينيات الرد على الأفكار الجهادية حول التكفير والجهاد بتفنيدات مطولة، فإن علماء الدين في المنطقة العربية غالبًا ما يفتقرون إلى الشرعية التي تتمتع بها الشخصيات الجهادية، مثل: قطب وعبدالله عزام، في عيون هؤلاء الشباب المتطرفين. ويُنظر إلى هؤلاء العلماء الدينيين على أنهم مجرد أبواق للنظم السياسية في المنطقة. إن الحد من تأثير الأفكار الجهادية لا يتطلب إجابة دينية فحسب، بل يتطلب أيضًا أصواتًا مشروعة قادرة على التحدث إلى الشباب المتطرف.

خاتمة

تشير دراسة التطرف العنيف في كلٍّ من مصر وتونس في أعقاب الربيع العربي إلى أن غياب الفرص الاقتصادية والاجتماعية تشكل بيئة ملائمة للغضب والحنق التي قد تقود أصحابها إلى تبني مواقف راديكالية من العالم حولهم، لكنها لا تتحول بالضرورة إلى التطرف العنيف بدون وجود إطار فكري يعيد صياغة ما يراه هؤلاء الشباب من ظلم اجتماعي، في إطار فكري يعيد رسم خريطة غضب هؤلاء الشباب في إطار المعركة بين الإسلام وأعدائه. تؤكد دراسة التطرف العنيف في مصر وتونس على ما تبناه قطاع من الباحثين من أن العلاقة بين غياب الفرص الاقتصادية والاجتماعية والعنف هي علاقة غير خطية. فهي توفر أسبابًا للغضب والحنق، لكنها يمكن أن تدفع هؤلاء الشباب الغاضب والحانق إلى خيارات عدة، أهمها هي محاولات الهجرة غير الشرعية بحثًا عن ظروف اقتصادية واجتماعية أفضل، أما هؤلاء الذين ينخرطون في العنف، فلا بد لهم أن يمروا بمرحلة تغيير فكري يعيدون خلالها رؤية العالم من حولهم.

ينمِّي غياب الفرص الاقتصادية والاجتماعية من مشاعر الاستياء لكنها لا تعتبر كافية في حد ذاتها للتنبؤ ببداية أو تقدم مثل هذه العملية التي يمكن أن تجعل الشباب أكثر عرضة لاستقبال رسائل المنظمات المتطرفة العنيفة أو تجنيدها. إن وجود نقاط الضعف هذه يجب أن يرتبط بإحساس أوسع بالظلم من أجل إثارة الرغبة في الانضمام إلى تلك التنظيمات. كما أن الآثار النفسية للبطالة، مثل: الحرمان الشخصي، والعزلة الاجتماعية يمكن لها هي الأخرى أن تدفع هؤلاء الشباب إلى مراجعة نظرتهم للحياة تمامًا، ويصبحوا أكثر انفتاحًا على تفسيرات الجماعات المتطرفة العنيفة لمحنتهم.

وضع سياسات لمواجهة التهميش الاقتصادي والاجتماعي هو أمر ضروري ومطلوب في حد ذاته بصرف النظر عن مدى تأثير هذا الأمر على ظاهرة التطرف العنيف. ومن المنتظر بالتأكيد أن يكون لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية تأثير طويل المدى لمواجهة مشاعر الغضب والحنق لدى الشباب، لكن مثل تلك السياسات لن يكون لها بالضرورة تأثير على المدى القصير، خاصة تجاه الشباب الذين تبنوا بالفعل الأفكار السلفية الجهادية. كذلك هو حال باقي أشكال العنف غير المسيَّس، فالتعامل مع الظروف الاقتصادية الاجتماعية، يظل أمرًا هامًّا، لكنه ليس كافيًا في ذاته دون إجراءات أخرى تتضمن إعادة انتاج بنية منفتحة تسمح لهؤلاء الشباب بالاندماج في مجتمعهم ليكونوا فعالين في النقاش حول مشاكلهم أو إيجاد سبل الحل المناسبة لها. بالإضافة إلى التغييرات السياسية، فإن الجزء الخاص بالأفكار والثقافة هو أيضًا حاسم لمواجهة أشكال العنف المنزلي كما هو مهم لمواجهة أفكار التطرف العنيف، ودعم دور المؤسسات الثقافية والفنية داخل المجتمع وخاصة على المستوى المحلي، هو أمر هام في هذا الشأن، فداخل تلك المساحات الثقافية، يمكن دحض وتغيير الكثير من الأفكار والتصورات التي تدعو إلى العنف وتبرره.

________________________

[1] Crone, M. (2016). Radicalization revisited: Violence, politics and the skills of the body. International

Affairs, 92(3), 587– -604.

[2] Bötticher, A. (2017). Towards Academic Consensus Definitions of Radicalism and Extremism. Perspectives on Terrorism , Vol. 11, No. 4 (August 2017), pp. 73-77.

[3] آية جراد، عن أزمات العنف والديمقراطية في المنطقة العربية، منتدى البدائل العربي للدارسات، فبراير 2024.

[4] UNDP (2017). Journey to Extremism in Africa: Drivers, Incentives and the Tipping Point for Recruitment. New York: UNDP.

[5] Hegghammer, Thomas (2016): Revisiting the Poverty-Terrorism Link in European Jihadism. Society

for Terrorism Research Annual Conference, Leiden, 8 November 2016.

[6] Sageman, M. (2014). Low return on investment. Terrorism and Political Violence, 26(4), 614–620. https://doi.org/10.1080/09546553.2014.895655

[7] Krueger, A. B. (2007). What Makes a Terrorist: Economics and the Roots of Terrorism (New Edition). Princeton University Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt7t153

[8] Neumann, Peter R. (2013): The Trouble with Radicalization. In: International Affairs 89(4): 873–893.

[9] Enders, W., & Hoover, G. A. (2012). The nonlinear relationship between terrorism and poverty. American Economic Review, 102 (3), 267-272.

[10] Fahim Nawaz (2024) Socioeconomic hardships, religiosity, and radicalization: A non-linear exploration, Cogent Social Sciences, 10:1, DOI: 10.1080/23311886.2023.2286042

[11] حقبة جديدة من النزاع والعنف، موقع الأمم المتحدة على الرابط التالي: https://www.un.org/ar/un75/new-era-conflict-and-violence

[12] عمرو عادلي وحمزة المؤدب، لماذا الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة أقل حَرَجًا (أو خطورة) في تونس عنها في مصر، مركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط، 2017.

[13] محمد الحاج سالم (محرر)، السلفية الجهادية في تونس: الواقع والمآلات، المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، 2014.

[14] Awad, M. and Hashem, M. (2015). Egypt’s Escalating Islamist Insurgency. Carnegie Middle East Center.

[15] جورج فهمي وحمزة مؤدب، سوق الجهاد، مركز كارنيجي للشرق الأوسط، 2015.

[16] سيد قطب، معالم في الطريق، دار الشروق، الطبعة السادسة (1979)، ص185.

[17] المرجع السابق، ص186.

[18] Arij. “Made in Prison. Third Generation of Jihadists in Egyptian Prisons.” Arij. No date. https://arij.net/

made_in_prison_en/.